[마을에 띄우는 글] ‘지금이라도’

2022-11-302022년 12월_‘지금이라도’

지금이라도 하고 싶은 일, 해야 할 일이 있으면, 하자.

하루해가 저무는 저녁 무렵이나, 한 해가 기우는 연말 즈음이나 비슷한 심정이 되어 우리는 붙잡고 있던 것들을 내려놓으며 아쉬워도 하고 또 그래서 편해지기도 한다. 집착이, 욕심이 부질없음을 깨닫게 되는 시기도 이 때쯤이다. 적당함을 받아들여야 하는, 받아들이게 되는 때이기도 하지만, 정말 소중한 것을 다시 찾게 되는 때이기도 하다. 새끼손가락 같다가도 엄지 같은 12월이다.

지금이라도 하면 좋을 일, 하면 좋을 말이 생각난다면 더 이상 미루지는 말아야겠다. 아니, 지금이라도 해야 할 일, 하고 싶은 일을 찾는 게 좋겠다. 그게 바로 내게 생명과도 같은, 나를 위한 생명의 씨를 간직하는 길일 테니. 그게 무엇인지는 불필요한 것들을 다 털어냈을 경우에 가장 잘 알 수 있다. 톨스토이의 소설집 ‘사람은 무엇으로 사는가’에 나오는 단편 중 ‘사람에게는 얼마만큼의 땅이 필요한가’라는 제목의 한 이야기가 떠오른다. 해가 뜨고 나서부터 해가 지기까지 걸어서 갔다가 되돌아올 만큼의 땅을 가질 수 있다는 말에 혹한 한 농부가 조금만 더 조금만 더 욕심을 내다 막바지에 출발지에 채 다다르기 전에 숨이 차서 숨을 거두고는, 자신의 몸을 뉘일 만큼의 땅만 가질 수 있었다는 유명한 이야기다.

나에게 우리에게 정작 필요한 것은 무엇일까. 세상을 떠나는 이들이 마지막 순간 가족이나 친구, 친지에게 전하고자 남기는 메시지는 가슴을 저미고 또 저미는 사랑한다는 말이다. 결국 사랑이 그들이 남기는 유언인 셈이다. 다른 건 다 몰라도 누구나 사랑을 필요로 하며 그보다 더 중요한 게 없다는 걸 알게 되는 게 더 늦지 않은 지금이라면 좋겠다. 나의 생명이 부모의 사랑으로 빚어졌고, 내 자식의 생명은 나의 사랑으로 빚어졌으니 세상 모든 사람이 사랑으로 빚어진 존재들이기에 사랑이 우리 생명과도 같은 것일까.

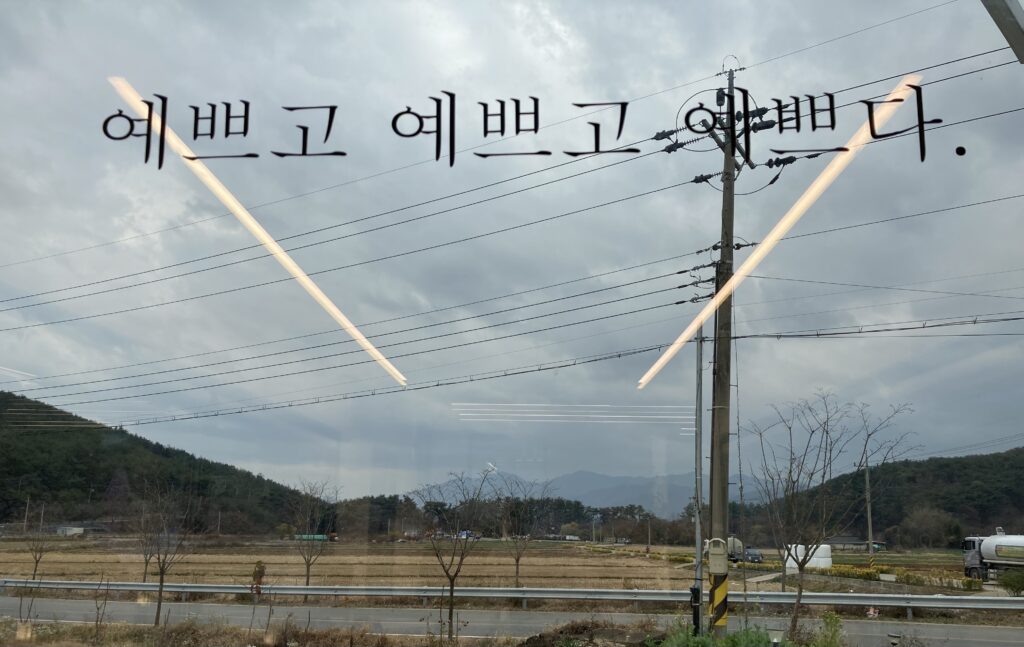

어느 카페에서 우연히 문과 창에서 마주친 아주 평범하면서도 솔직한 몇 글자가 사랑스럽고 소중해 지금이라도 누군가에게 전하고 싶어진다. 카페가 내게 던지는 메시지가 누군가가 내게 보내는 말, 내가 누군가에게 보내고 싶은 말, 가슴에 머무는 말로 남기를 소망하며 되뇌어본다.

“소중한 너” “어서 와” “예쁘고 예쁘고 예쁘다.”

지금이라도 우리의 소중함이 품어지고 번지는 말과 순간들을 만들어보자. 마지막에 나를 쉬게 할 한 자리가 있다면 가슴에 받아들인 사랑의 품만큼의 자리일 테니.

글/사진_ 연인선(용인시 마을공동체지원센터장)

- 이전 글

- [마을에 띄우는 글] ‘이토록’

- 다음 글

- [마을에 띄우는 글] ‘처음’