[마을에 띄우는 글] ‘-네’

2022-03-082022년 3월_‘-네’

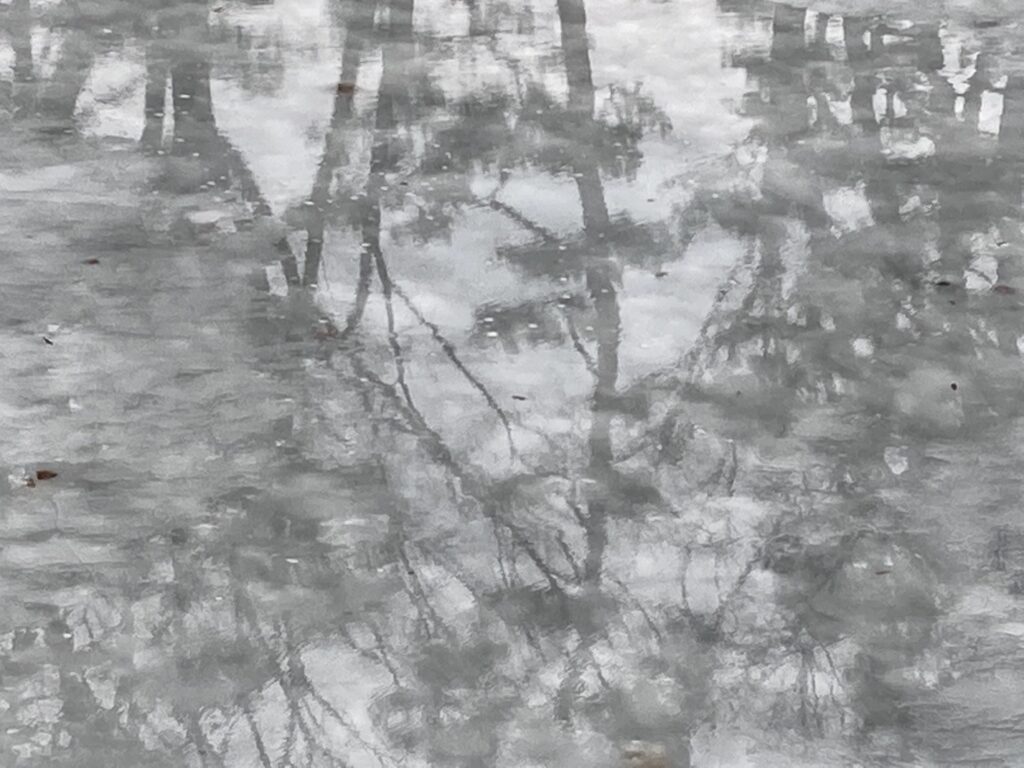

오네 가네

봄이 오고 겨울이 가네

내일이 오고 오늘이 가네

시대가 오고 시대가 가네

생각이 오고 생각이 가네

사람이 오고 사람이 가네

우리네 삶이 이어져 가네

멈춤이 없이 이어져 가네

끊임이 없이 이어져 가네

모든 게 가고 또 오네

‘-네’라는 우리말 어미는 참 우리말답다. 넋두리에 쓰이기 딱 좋게 부담이 없고 여유롭다. 단정적이지 않고 열려 있는 생각을 표현하는 듯, 아직 끝나지 않은 생각의 여운을 남긴다. ‘그러네’, ‘좋네’, ‘안 됐네’, ‘잘 됐네’ 등에서 감지되는 어감이 다 그렇다. 긍정을 해도 다 그렇지만은 않을 수 있고, 좋아도 좋기만 한 건 아닐 수 있고, 잘 되었어도 그걸로 끝은 아니고, 안 되었어도 희망이 열려있는 느낌이 있다. 어찌 보면 삶이 그렇고, 세상이 그렇고, 진리가 그러하니 ‘-네’라는 꼬리말에 담긴 우리의 정서는 깊고 질기면서도 오묘하다.

그런가하면 똑같은 소리, 똑같은 글자의 ‘-네’가 ‘그 사람이 속한 무리’ 또는 ‘같은 처지의 사람들’의 뜻을 보태는 접미사로 쓰인다. 이름에 붙여서 그 가족을 부를 때 ‘아무개네’라고 하고 ‘김가네’, ‘너네’, 심지어는 우리로도 부족해 우리가 그냥 무리가 아니라 그 안에 있는 개개인의 소속감이 더 살아나도록 ‘우리네’라고도 한다. 한편 ‘여인네’, ‘남정네’, ‘노인네’같은 표현도 비슷한 맥락에서 쓰인다. 무리를 지칭하면서도 그 무리 안의 개인을 의식하게 하는 ‘-네’라는 접미사는 단순히 복수를 나타내는 ‘-들’과는 분명 차이가 있어서 구체성을 구현해내는 우리말의 묘미와 깊이를 다시금 깨닫게 한다.

그런데 왜 갑자기 ‘-네’를 들먹이게 되었는지를 고백하자면 ‘동네’라는 표현 때문이다. 마을과 동네를 같은 의미로도 다른 의미로도 사용하는데 왠지 도시에서는 동네라는 표현이 더 친밀하고 구체적이란 느낌이 든다는 점을 생각하다가 순 우리말인 마을이 더 그럴 것 같은데 왜 그럴까 질문을 던져보니 ‘-네’의 마법이 작동해서가 아닌가 추측하게 되어서이다. 동네라는 표현이 어떻게 만들어졌는지 확실하지는 않지만 확실한 건 행정구역인 한자‘동(洞)’에 우리말 ‘-네’가 붙어있다는 것이다. ‘동내(洞內)’가 동네로 바뀌었을 수도 있다고 하나 그렇다 하더라도 ‘-네’를 쓰게 된 이유가 있지 않을까 싶은 것이다. ‘-네’의 본래 기능을 생각건대 동(洞)에 속한 무리, 그것도 개개인의 사람들이 의식되어서 내가 속한 동네가 사람의 무리로 다가와 더 친밀한 느낌을 주는 건 아닐까 짐작해본다. 반면, 마을은 아름다운 순우리말이지만 마을이란 삶의 공간이 우선적으로 지칭된다고 할 수 있어 그 의미는 그냥 삶터인 것이다. 그래서 요즈음 거기에다가 공동체라는 말을 덧붙여 사람의 존재, 사람들 간의 관계망의 의미를 더하게 된 것일 수도 있다.

아무튼 뭐든 명료한 이해를 위해서는 구체적인 상(象)이 필요한 법이어서 ‘동네’의 ‘-네’를 빌어 마을에 속한 나와 이웃들이 가질 수 있는 소속감에서 오는 편안함과 그 필요에 대해서 짧은 생각산책을 해보았다. ‘그러네’, ‘좋네’, ‘안 됐네’, ‘잘 됐네’ 등의 느긋하고 단정적이지 않은 말들을 나눌 수 있는 사람들을 만나 함께 살아갈 힘을 얻을 수 있는 마을이 바로 우리 동네이고 나는 그 무리에 속한 한 사람이라는 깨달음을 ‘-네’에서 새롭게 얻는다.

글/사진_ 연인선(용인시 마을공동체지원센터장)

- 이전 글

- [마을에 띄우는 글] ‘흐름’

- 다음 글

- [마을에 띄우는 글] ‘길’